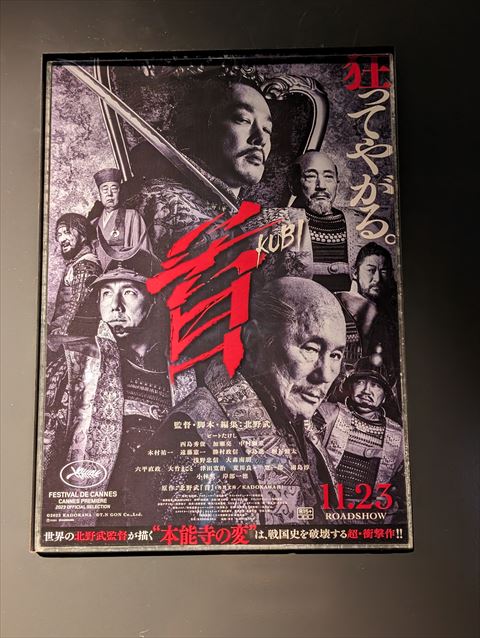

TOHOシネマズで北野武監督作品「首」を観てきた。朝一番の回で観客は25人くらい。

「首」という独特の視点から本能寺の変を描いている。

とにかく首が飛びまくる残酷シーンの連続。死体はゴミのように打ち捨てられ、人の命が軽かった時代だ。しかし首は、刎ねられた瞬間に何だかの価値が生まれる。無名兵士の首でも出世の手がかりとなるし、恩賞の印でもある。一族の首は裏切りの代償になるし、清水宗治ほどの首であれば家来たちの命を救うことができる。極めつけは、信長の首が落ちることで天下が秀吉のもとに転がり込むこと。首のやりとりで世の中が動くというグロテスクな時代だ。

当然、権力者たちは自分の首を意識している。光秀や村重の表情を見れば、そこに生まれる緊張感はハンパないことがわかる。加瀬亮演じる狂気の信長を登場させたところがうまい。狂った世の中をほぼ一人で体現している。

本能寺の変の黒幕については様々な説があるが、採用されているのは最近よく耳にする説。そこに男色を絡めて話を重層化させているところもうまい。男色は汗臭い。信長や秀吉がでていても、とても歴史絵巻を見るような雰囲気にはならない。そこに人間の営みがあるという強烈な実感を持たされてしまう。

光秀が接待の不手際を理由に信長に足蹴にされる有名な場面があるが、それをうまくストーリーに取り込んでいる。

登場人物の中では、秀吉の北野武と木村祐一はどう見ても現代人の感覚を持っている。首がどうのという話はバカらしいと思っている。現代と対比することで狂った時代をあぶり出すという手法だ。

殺伐とした映像ばかりだが、ビートたけしの登場だけが唯一の笑えるシーン。

作品の全体構成としては秀逸の出来だと思う。ただ残念なのは、脚本のセリフがイマイチだったこと。流れが悪くトンチンカンなやりとりが多い。映画自体はよく作りこまれているが、細部までのこだわりがぼやけてしまっている。だが、それを上回るくらいによく出来た作品であることは確かだ。